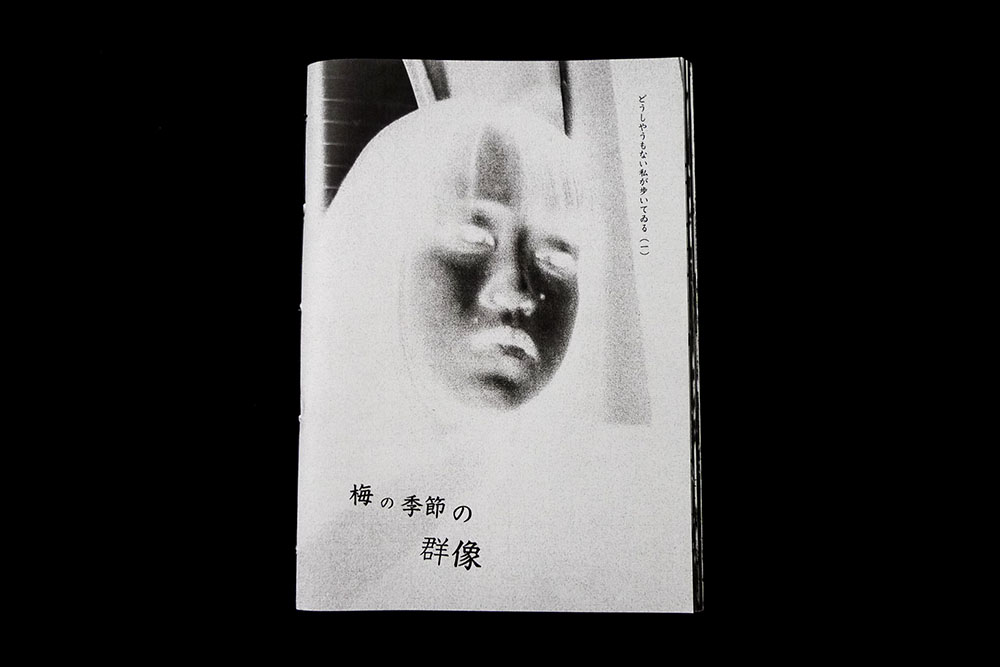

どうしやうもない私が歩いてゐる

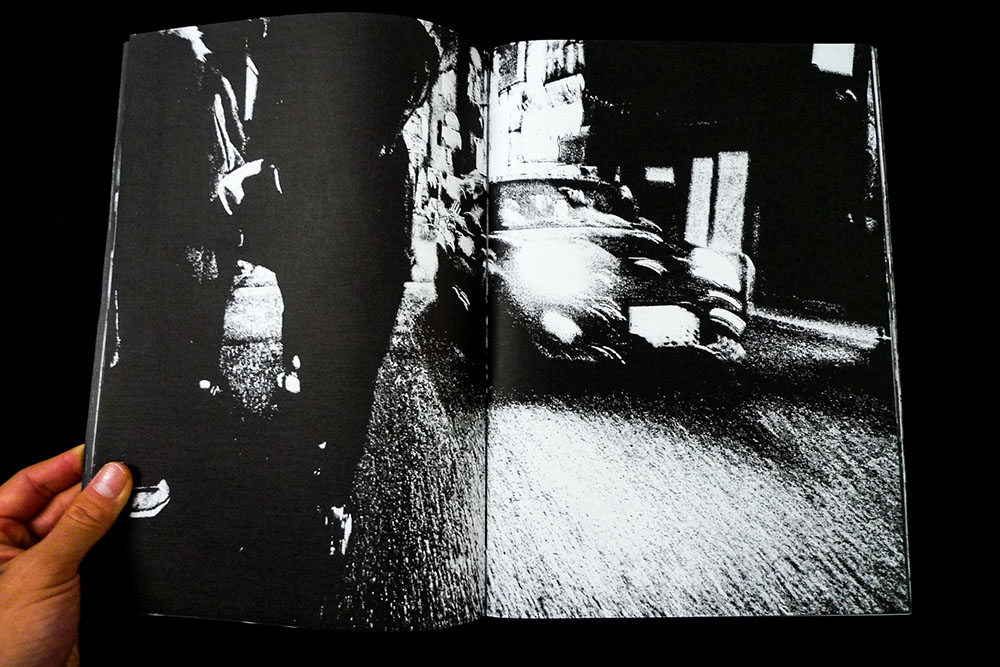

二月の雨の日の事、友達四人とドライブへ行った帰り道だった。みんな疲れていて誰一人として口を開かず車内はとても静かだった。後部座席に座っていた奴の一人がカチッとライターを擦って漂ってきたのは蜘蛛の絵が描かれた銘柄の、甘い香り。

❤︎1

どうしやうもない私が歩いてゐる

二月の雨の日の事、友達四人とドライブへ行った帰り道だった。みんな疲れていて誰一人として口を開かず車内はとても静かだった。後部座席に座っていた奴の一人がカチッとライターを擦って漂ってきたのは蜘蛛の絵が描かれた銘柄の、甘い香り。